探索“脑宇宙”的秘密

作者:李小俚

李小俚,北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室副主任,认知神经工效研究中心主任、教授,北京神经科学学会孤独症专业委员会委员

大脑是人体中最复杂最精密的器官:860亿个大脑神经元相互交织,在仅占一拳头大小的方寸之地“放电”闪烁,如熠熠星辰般构成了一个“小宇宙”。这个“脑宇宙”中都蕴藏了哪些秘密?如何提高学习时的大脑注意力?怎样保护和锻炼我们的大脑?当大脑“生病”时,又有哪些科技手段能辅助治疗呢?

认识我们的大脑

大脑是人体的“最高指挥中心”,承担着“司令部”的职责。大脑的形状像两瓣对称的淡粉红色核桃,遍布着很多沟回。硬度比较像老豆腐,不是特别硬也不是特别软。大脑的重量有1120克左右,虽然只有一公斤多一点,但其耗能很大,日均消耗能量占据了整个人体耗能的20%。

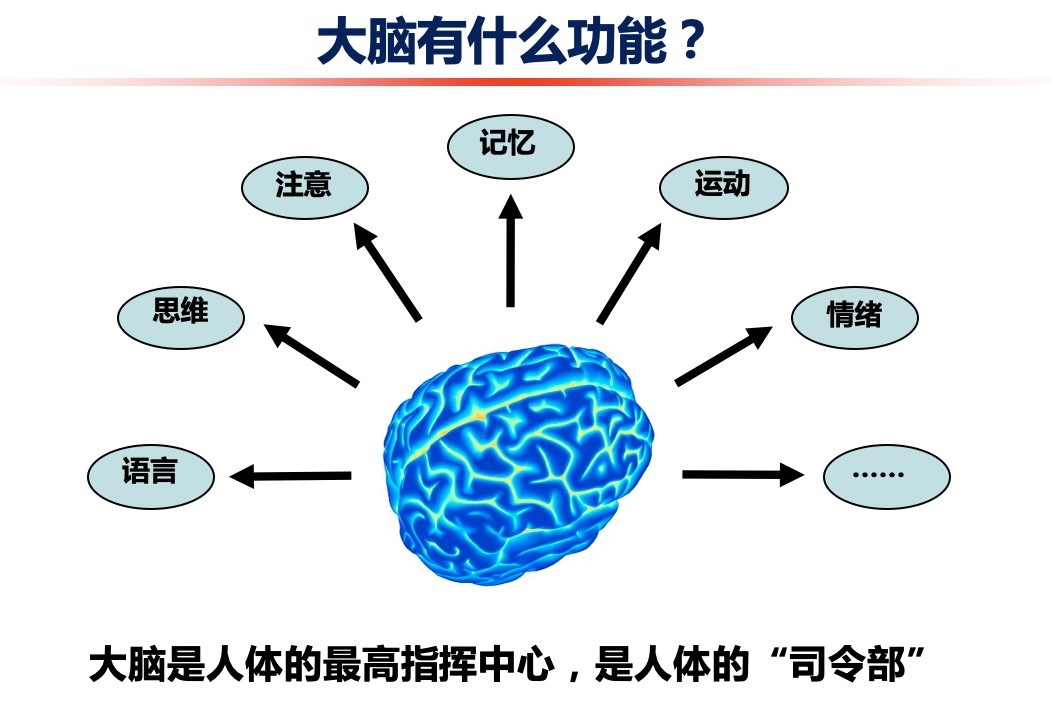

大脑有哪些高级功能呢?注意、记忆、运动、调节情绪、语言等很多,其中思维占据了重要的地位,因为我们可以推理、思考和决策,这些都是大脑的更高阶段。另外,意识是大脑的重要功能之一,也是大脑研究的重要方面。比如人的意识是怎么产生的,人是怎么在有意识的状态下去完成记忆、注意、运动等。

在不同情况下,注意力的集中程度是不一样的。因为大脑的注意功能是有选择性的,我们一般只愿意关注感兴趣或需要关注的东西。注意力的选择非常重要,这也是大脑重要的能力,可以帮助减少大脑的负荷。注意功能包含执行与控制,涉及到警觉(持续性注意)及定向(选择性注意)。比如在驾驶汽车的过程中,持续性注意能够让驾驶员做好应对特殊场景的准备,如复杂的十字路口;而选择性注意则让驾驶员在行驶过程中,可以把注意力分配到正前方突然出现的行人身上。

大脑也有记忆的功能,那么记忆是不是可以通过训练得到提高?在学校里,老师经常要求同学们背课文,类似“背古文”“记公式”这样反复朗读和背诵的行为,就是对大脑的一个训练过程,因为我们在执行记忆行为的时候,是需要大脑皮层之间相互关联的,而这种训练过程可以不断地促进大脑皮层的一些回路进行联系,从而建立记忆网络。所以,从这个层面上讲,记忆是可以通过训练提高和改善的。

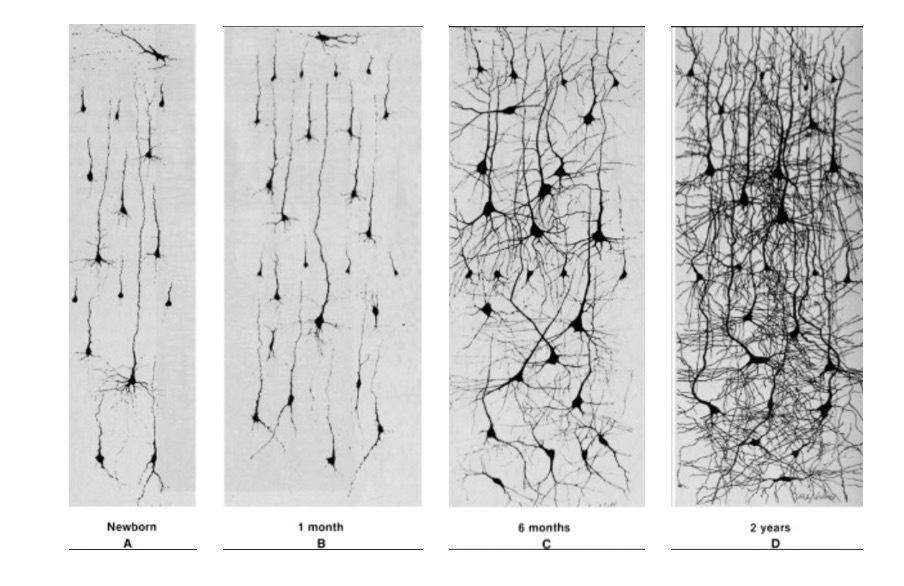

大脑具有学习的能力,那么,在学习的过程中,大脑里会发生什么变化呢?

刚出生时,大脑就在发育,神经元连接一直在不断地发生变化,神经元连接跟学习能力是息息相关的。

上图左一显示的是一个新生儿的大脑神经元分布图象,明显很稀疏;左二是一个月大小的婴儿的神经元分布,婴儿出生后的一个月,大脑接受了这个世界各种声音图像等的外界刺激,比如父母的声音、音乐的声音等,此时,大脑不断学习、适应外界,从图片中可以看出神经元对比左一多了很多。等到婴儿6个月大小的时候,神经元越来越多,婴儿也学习到越来越多。婴儿刚出生时,大脑好似一张未经涂抹的白纸,所以这时也是婴儿学习能力最强的黄金期,越小的时候学习越快。图右一是婴儿2岁的时候,不但神经元越来越多,而且神经元与神经元之间的联系也越来越多,形成了密密麻麻的“网络”,注意和记忆都要靠这个网络完成。所以,通过不断的学习是可以改变和塑造我们大脑的。

勤奋学习对我们的大脑好处很大,那么我们该如何调动学习的热情和积极性呢?

大脑始终处在不断“放电”中,包括我们睡觉的时候也在“放电”。大脑要消耗20%的人体耗能,学习的时候,大脑要调动神经元网络一起工作,有时会感觉辛苦,这让我们对学习的热情常常就像过山车一样,一下子冲劲满满,一下子又没有热情了。那么,到底如何来调动学习的热情和积极性呢?

首先,我们在学习中要体会到乐趣。兴趣是最好的老师,乐趣可以调动大脑的兴奋性,学习能力就会增强,感觉上就不会太累。那么怎么体会到学习的乐趣呢?就是我们在学习过程中,要不断地给自己创造一种成就感,并且寻找学习中有趣的部分。

其次,我们要跳过大脑发出虚假的疲劳信号。方法上可以制定一个小而清晰的目标,从简单的部分开始,不要一上来就做最难的事,让大脑更易开启行动。

另外,要克服习惯性的拖延。大脑确实感到疲劳的时候,想要让它很快地恢复,就休息一会儿,然后再学习可能就变得简单了。这也是为什么我们在学校学习的时候,一会儿上数学课,一会儿又上体育课,上完美术课之后再回来学英语的原因。通过不断地调整学习内容,让你的大脑不断地产生信心,让大脑很开心,才能调动学习的热情和积极性。

保护我们的大脑

大脑对我们是如此重要,那么应该如何保护它呢?首先最重要的是睡好觉。当我们夜晚睡眠的时候,大脑并没有在休息,而是一直在运动“放电”,并且比白天“放电”更多。白天大脑忙忙碌碌,不断地处理各种各样的事情,神经元一直陪着我们,到了晚上的时候,大脑里一个特殊的部门----血脑屏障就会开始工作,血脑屏障可以保护大脑不受细菌侵蚀,可以说是保护大脑的一道有力防线。

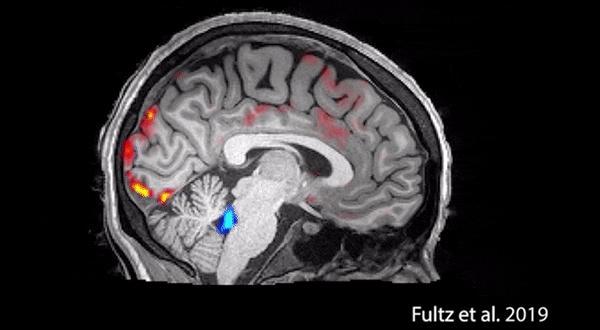

2019年,科学家研究发现,当夜晚我们进入睡眠的时期,会有一个“洗脑”的过程,血液会周期性地大量流出大脑,每当血液大量流出,脑脊液就趁机发动一波攻击,脑脊液进入之后会清除有毒的物质,这种“清洗”,只有在我们睡着后才能发生。

红色是血液,蓝色是脑脊液

另外,白天大脑接触了大量的信息,大脑晚上就开始发挥“梳理”的作用了。大脑会把不感兴趣的、可能对你没有什么用的信息遗忘,然后把重要的内容像牛吃草一样进行反刍,返回来再“咀嚼”一遍进行记忆的强化。

那么为了大脑的健康,我们到底要睡多长时间呢?美国国家睡眠基金会推荐了一个青少年的最佳睡眠时间,我们可以参考。

4到11个月的时候,推荐睡眠时长为12到15个小时,太多太少都不合适;1到2岁的时候,推荐睡眠时长为11到14个小时;3到5岁的时候,推荐睡眠时长为10到13个小时;6到11岁的时候,推荐睡眠时长为9到11个小时等等。那么,我们现在国内的小学生每天可以睡到10到11个小时吗?大概保证不了。那14到17岁的中学生呢?每天可以保证睡到8到10个小时吗?可能也难保证。因为睡眠对我们的健康影响很大,特别是对于青少年来说,所以尽可能地保证青少年的充足睡眠是非常重要的。

优质睡眠需要建立良好的睡眠习惯,比如睡眠的时候不要开灯睡;尽量右侧卧,减轻睡眠时心脏的压力,有助于血液循环;不要刚吃完饭就睡觉;尽量午睡一会,保证作息规律等。

说到午睡,是不是睡的时间越长越好?其实不是的。午睡时长控制在30分钟左右就可以了,午间打个盹儿,相当于我们重新开关了一下大脑。养成一个好的午睡习惯,除了对大脑有好的影响,同时也可以帮助放松骨骼和肌肉,维护免疫系统等。所以说,保证我们一天中有1/3的时间用来睡眠是很重要的。

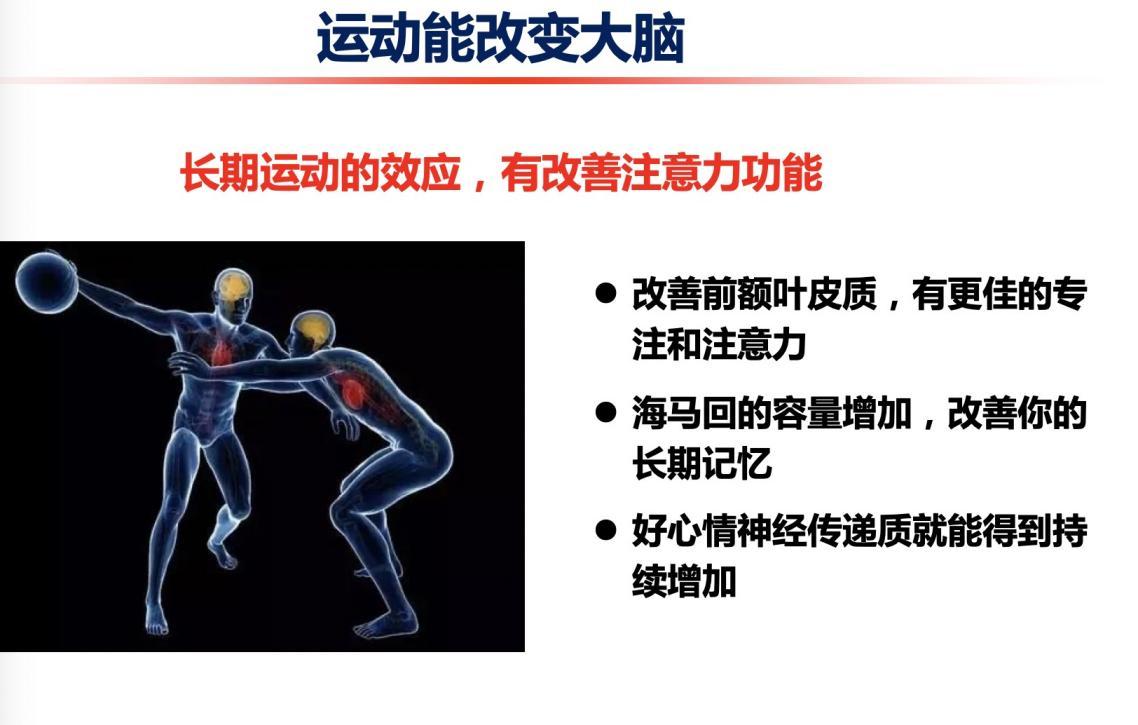

其次,保护大脑需要运动锻炼。生命在于运动,大脑控制我们的运动行为,反过来运动行为也能促进大脑的发育,分泌产生多巴胺、血清素、肾上腺素等化学物质调节大脑,让我们的心情保持愉悦,并且对我们的心肺、血管、代谢等功能都有益处,从而维护我们的健康。

特别建议我们的青少年要经常锻炼,保证运动的时候心跳要达到一个最高峰值。经常保持运动的青少年,记忆力会变好,专注力也会增强。每做一组运动,神经递质含量会得到增加,可以提升心情愉悦度和聚焦能力,对注意力、专注力的改善会持续至少2个小时以上。另外,长期运动的话,大脑中和记忆相关的海马回的容量也会增加,也会使长期记忆能力改善。

所以从这个角度来说,学校的体育课程是必须的,当然,做运动也要适量,每周运动3-4次,每次运动至少半小时,同时要做一些有氧运动,比如跑步、打球等,对我们都有好处。

还有就是不要挑食,获取均衡的营养也能保护我们的大脑。因为大脑是一个复杂的器官,需要很多营养,它耗能高,就更需要营养。最后,大脑的健康也需要积极的的情绪,只有心情愉快了,大脑才更健康。

大脑“生病”了怎么办

如果没保护好大脑,它“生病“了怎么办?这里简单介绍一下大脑的疾病。

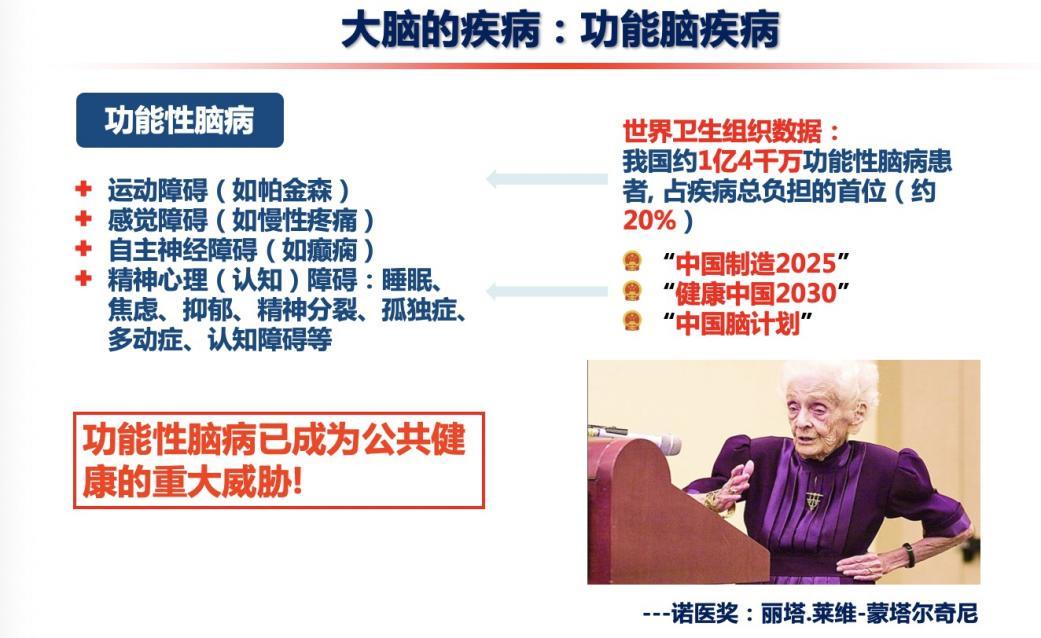

大脑疾病有功能性脑病和结构性脑病之分。功能性脑病包括运动障碍、感觉障碍、自主神经障碍,还有精神心理疾病,比如说睡眠障碍、焦虑障碍、抑郁障碍、精神分裂症、孤独症、多动症、认知障碍等。

我国现在有1.1亿多的功能性脑病患者,占到整个医疗成本的20%,而且这个数量仍在上升,功能性脑病已成为公共健康的重大威胁,因此在“中国制造2025”“健康中国2030”“中国脑计划”里,都围绕减少功能性脑病的预防和治疗的目标而努力。

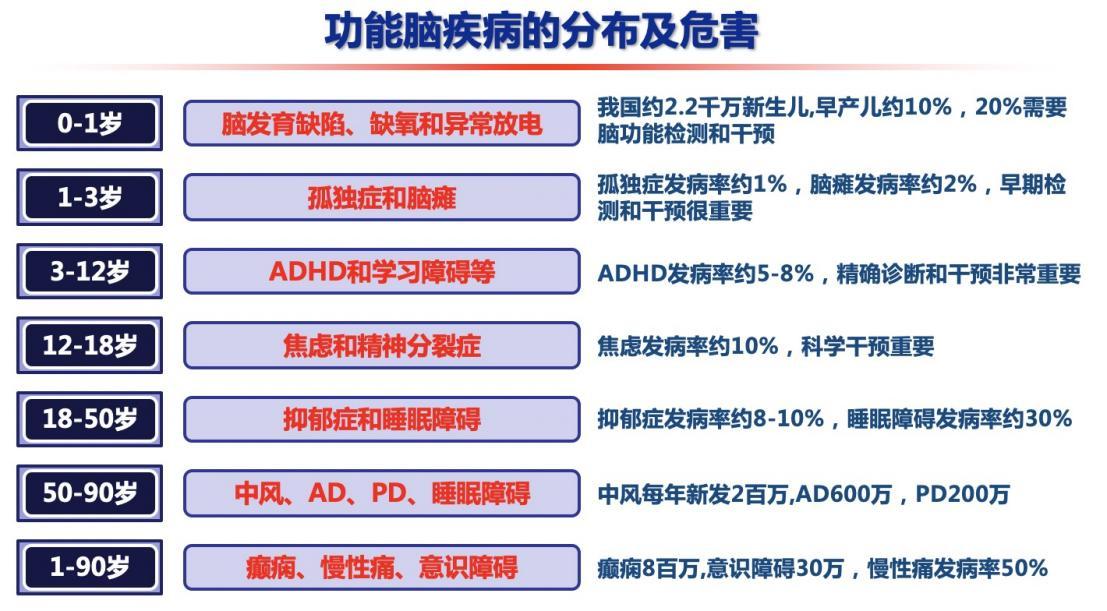

在人的一生中,有可能会碰到什么样的脑病呢?我们也在这里简要归纳一下。

0到1岁的时候,可能会出现婴儿早产的情况。早产儿是还没有发育完全就提前出生了,大脑发育会存在一些缺陷,有缺氧或异常“放电”的情况。1-3岁的时候,有1%的小孩可能会出现孤独症和脑瘫,这个时候早期检测和干预是非常重要的。3-12岁的时候,如果注意力网络没长好,会出现多动症(ADHD)和学习障碍,发病率在5%到8%。12到18岁的时候,如果学生压力过大,会导致焦虑或早期的精神分裂症,焦虑发病率的比例很高,在10%,精神分裂症的比例低一点。18到50岁的阶段,一部分人会出现抑郁症和睡眠障碍。50到90岁的阶段,一部分人会出现中风情况,一部分可能会出现阿尔兹海默症(AD),就是我们俗称的老年痴呆,还有一部分会出现运动障碍(PD),当然也包括睡眠障碍,年纪越大,睡眠越少。当然,无论哪个阶段,也都会有一些脑损伤情况,比如癫痫、慢性痛及意识障碍等,也都有一定比例,功能性脑病在医疗领域中也越来越受到重视。

那这些功能性脑病,有什么办法去治疗呢?第一是药物治疗,但药物治疗对一部分病症有一定效果,比如抑郁症、焦虑症和一些癫痫都是可以用药控制的。但像阿尔茨海默(AD)这种脑部疾病,到现在为止还没有特效药。其次是心理治疗,比如应对抑郁症、焦虑症,但效果有限。还有就是采取手术的治疗方案,把病灶部分切除,但大部分病症实际上很难通过手术得到治愈和根除。目前全世界也在共同寻求物理治疗方案去应对功能性脑病,因为物理治疗方案相对而言是无创、安全、可调节的,而且成本比较低。

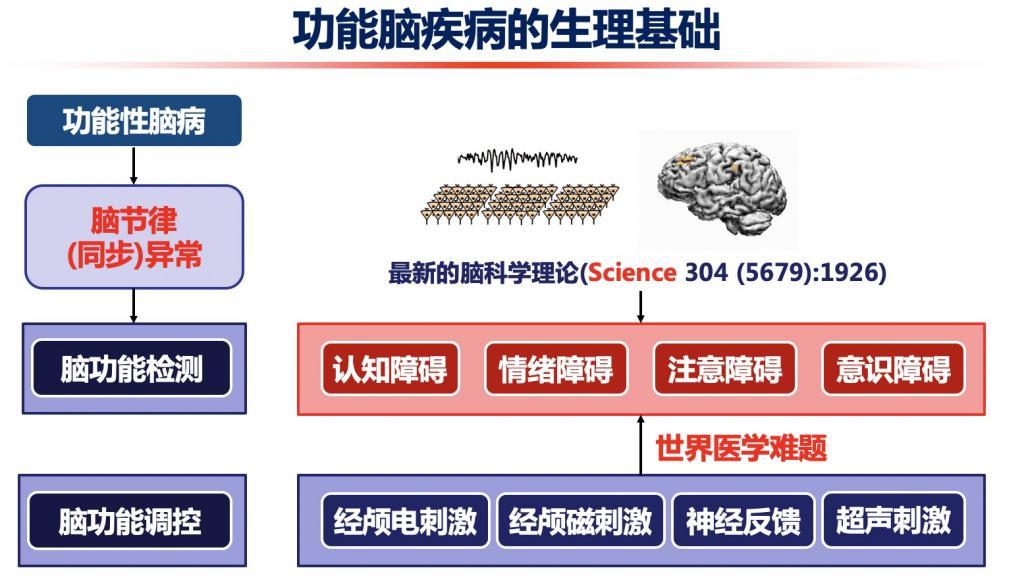

功能性脑病是有其生理基础的,一般来说,功能性脑病的电生理异常主要体现在它的脑节律上。

什么叫做脑节律?大脑处理信息时,需要大量神经网络一同协调处理。如果哪个神经网络协调不合适,它就会出现问题。比如出现幻听幻觉,感到头痛等。这个时候我们要去观测大脑的“放电”情况,看看大脑“放电”时是否遵循一定的规律性,这个规律性就是脑节律。如果检测到脑节律出现了异常,可能大脑就出现了问题,比如可能有认知、情绪、注意、意识等障碍等。

前面讲了,如果化学的办法很难去解决这些问题,那么我们能不能试一试采用物理的办法?目前相关的技术包括经颅电刺激、经颅磁刺激,还有超声刺激和神经反馈技术等。这些办法可以改变大脑放电的节律,来调节大脑的认知能力、情绪控制力、注意能力和意识状态。

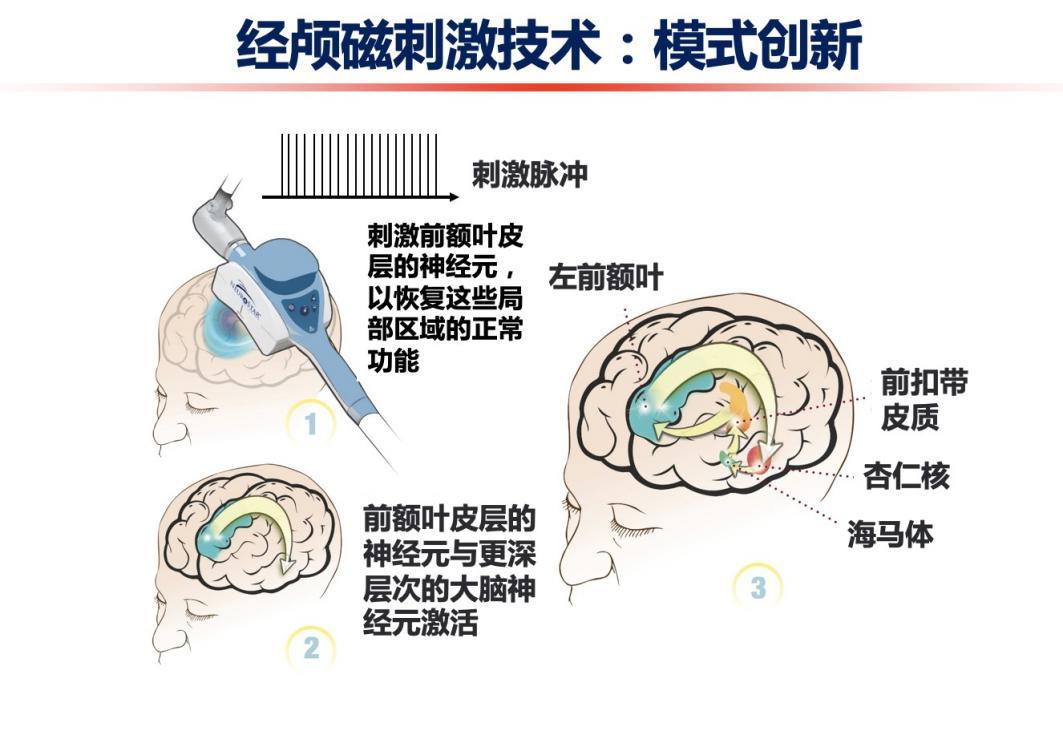

下面我们介绍一下经颅磁刺激技术,经颅磁刺激技术应用了电磁感应的科学原理,我们知道,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如闭合电路的一部分导体在磁场里作切割磁感线运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为感应电流。

差不多200年前,我们了解了这个科学原理,但是真正利用这个原理刺激大脑是1985年第一台经颅磁刺激仪的成功研制。

1000年前,人们发现用电鳗鱼刺激癫痫患者时,癫痫患者会减少发作的频率,所以电对大脑是有调节作用的。而如今,我们根据磁通量变化产生的定向感应电流来刺激大脑,磁信号可以无衰减地透过颅骨而刺激到大脑神经,实际应用中并不局限于头脑的刺激,外周神经肌肉同样可以刺激。

当然,因为我们的大脑是有功能分区的,不同的脑区具有不同的功能。所以这种物理治疗也根据具体的病情有不同的治疗方案,对于抑郁症,刺激跟抑郁相关的脑区。对于注意障碍,就要刺激注意障碍的脑区。

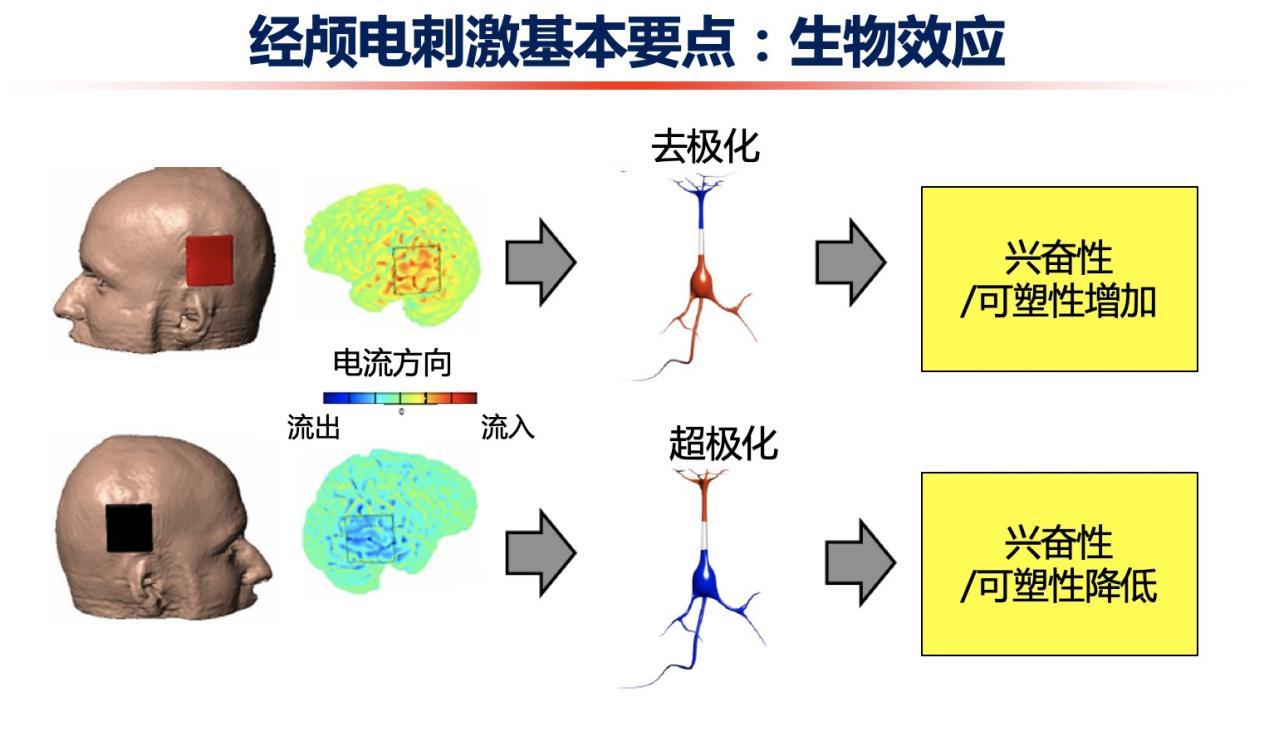

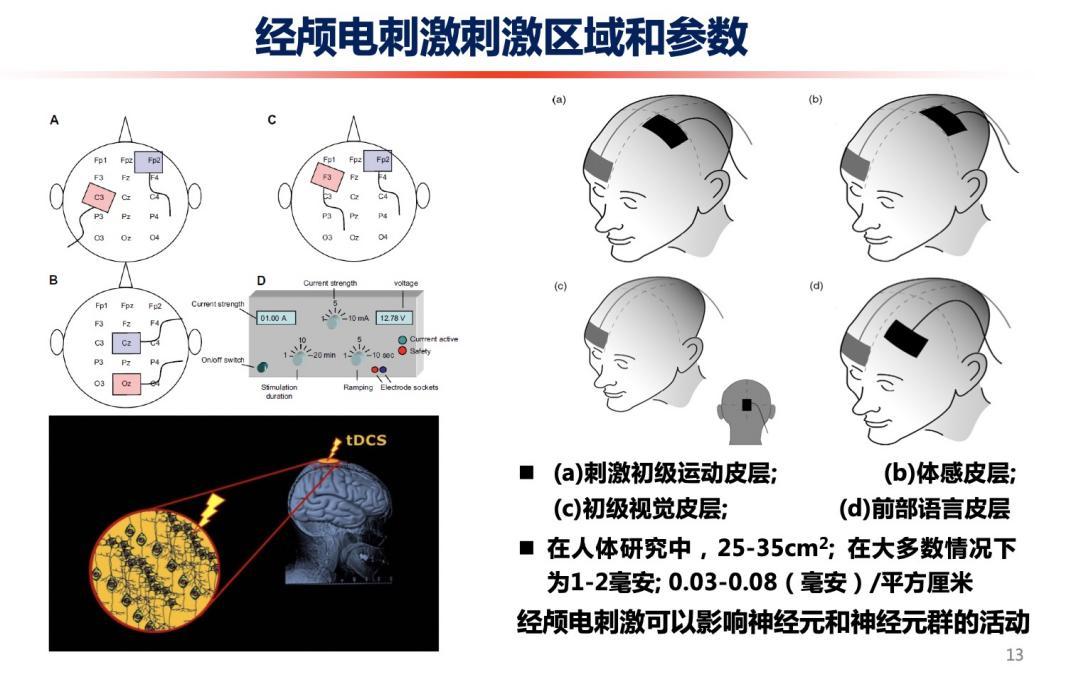

既然一个感应的电流可以刺激大脑,那我们在头皮上直接加电流可不可以呢?这就是经颅电刺激技术。经颅电刺激是一种神经刺激,它通过小电极将持续的微量电流直接传递到特定大脑皮层区域,调节大脑皮层的兴奋性和可塑性。

兴奋性和可塑性是我们大脑重要的一个特性。如果兴奋性过高就会发癫痫,如果可塑性不够高,那么大脑的康复能力就比较弱,也就是说如果可以改变调节大脑的兴奋性和可塑性,那么就可以用来调节功能性脑病。实验发现,神经元如果得到了一个阳极、正向的电流刺激的话,它就呈现去极化,兴奋性和可塑性就会增加。如果得到的是阴极、负向电流刺激的话,就呈现超极化,大脑的兴奋性和可塑性就会降低。

我们知道,大脑处理信息的时候,需要大量神经网络协同,协同过程中,神经元传递的地方会产生很多电流,这个电流是变化的。如果封合在一起就会变成一个电场,这个观测到的电场就是我们所说的脑电波。

我们发现电刺激对脑电波也有调控作用,在安全范围内,根据不同情况,该刺激哪里、用多大剂量等,都有一系列的研究成果,刺激脑区的区域、参数,都要根据需求选择不同的模式。

“超声调控”和神经反馈技术

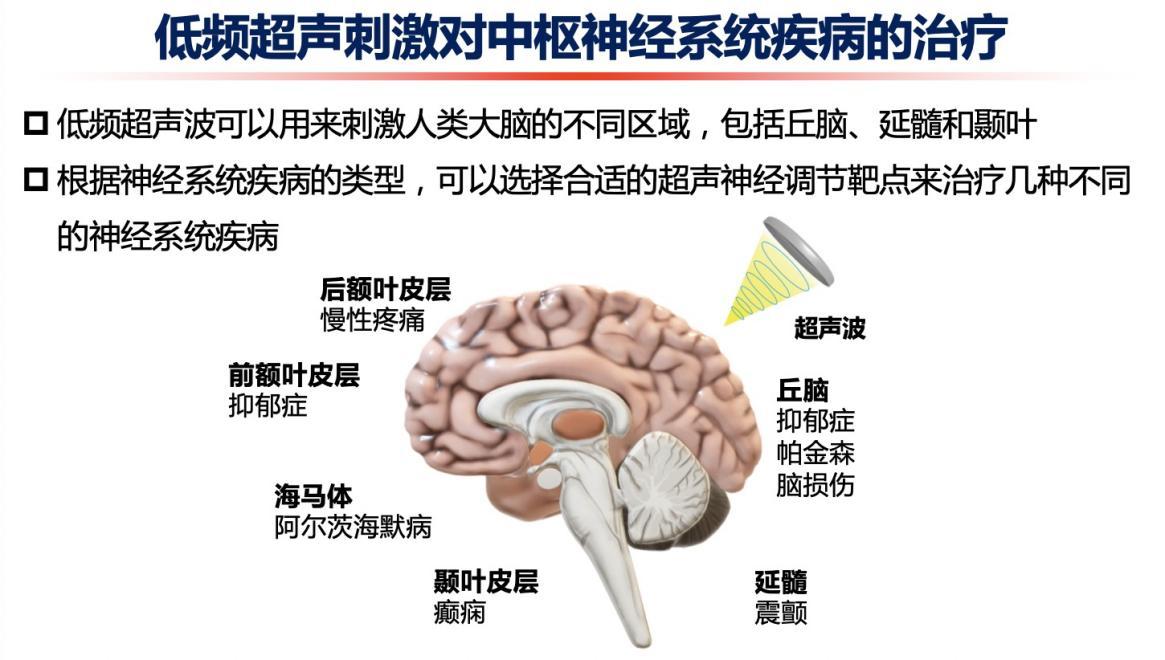

前面讲的电刺激和磁刺激虽然控制起来非常方便,但并不完美,它们的缺点就是刺激深度不够,主要集中在大脑皮层上,并且这两个技术在进行精确定位时也是不足够的。因为我们大脑除了皮层,还有皮下的,比如说丘脑、海马等非常精细的部位。如果想刺激到更深层的大脑,我们该怎么调控呢?这里介绍一个新的技术----超声刺激。

我们知道,声波是一种机械振动,可以通过介质进行传播。声波有着不同的带宽,普通的声波是音乐、语言……频率更低、具有很强穿透能力的次声波,可以用来制造军事武器。我们人类耳朵能听到的机械波波长为2cm~20m(2厘米~20米)。因此,我们把波长短于2cm的机械波称为“超声波”,已经超出人耳可以听到的范围。超声波通常应用于医学领域,比如超声成像,使用超声反射来对大脑和器官进行成像观测。

我们今天讲的就是超声波。低频的超声波对大脑具有调控作用,对神经元的“放电”活动进行调节是超声的一个基本神经调节机制,当然这个机制更深的原理还在继续探索中。低频超声波技术可以用来刺激人类大脑的不同区域,最大的优点是穿透能力强,可以达到很深的深度,并且它是无创的,不需要开刀定位,就可以聚焦精确,刺激到毫米级的区域,包括大脑皮下的丘脑、海马体、延髓和颞叶。根据神经系统疾病的不同类型,可以选择合适的超声神经调节靶点来治疗慢性疼痛、癫痫等几种不同的神经系统疾病。

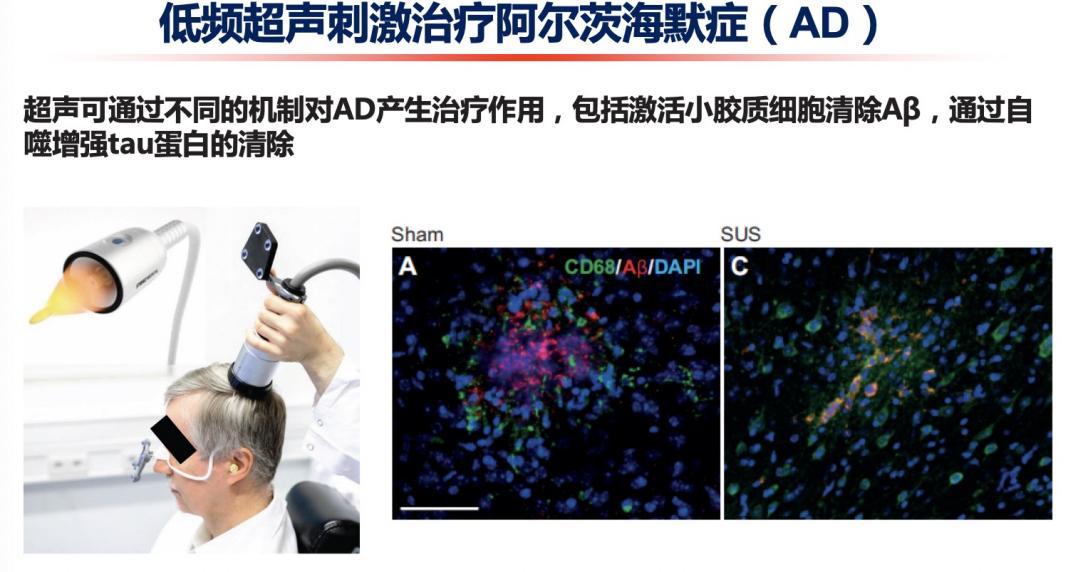

最近一个新的发现是,如果给阿尔茨海默症患者使用低频超声刺激,可以激活大脑中的小胶质细胞,清除易导致阿尔茨海默症的异常物质β淀粉样蛋白( amyloid-β,Aβ) ,并通过自噬增强tau蛋白的清除,之后病症就会减轻,所以说对阿尔茨海默症是有一定治疗作用的。

那么,除此之外,还有没有一种办法,可以使用大脑自身的学习及强大的自愈能力,来进行自我治疗呢?接下来我们也介绍下神经反馈技术。

我们首先回顾一下巴甫洛夫和他的狗。狗受到条件反射(比如说流口水)的影响,在接受食物之前经常接受相同中性刺激(节拍器或者铃声)的狗会将这种刺激和进食行为联系起来。而当这只狗遇到来自节拍器或铃声的刺激时,就算没有投喂任何食物,也会不自觉地流口水。

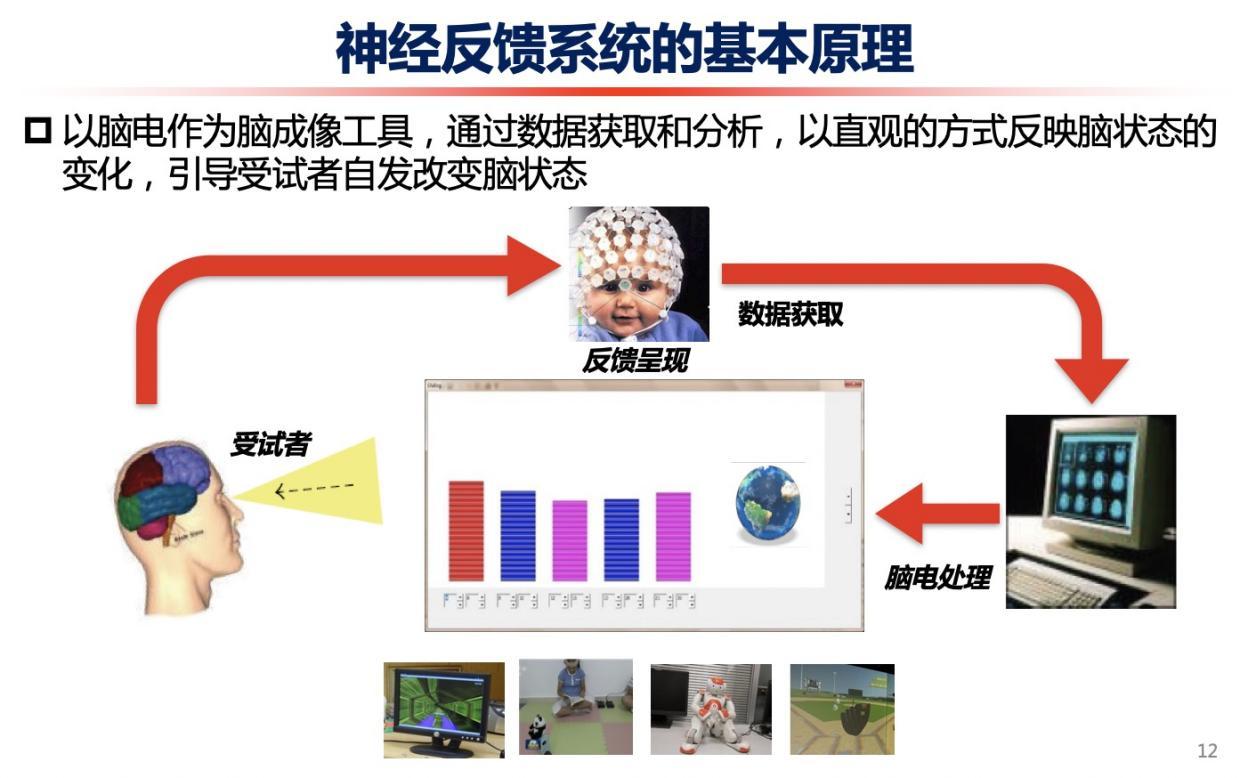

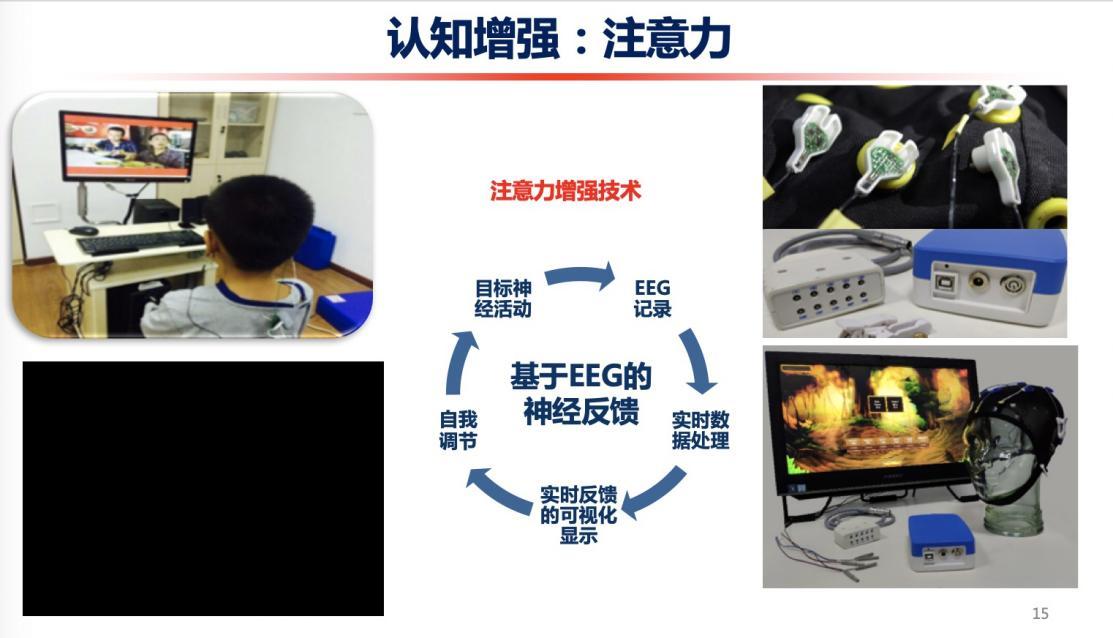

人的脑电波也有这种操作性条件反射的能力。以脑电作为脑成像工具,通过数据获取和分析,以直观的方式反映脑状态的变化,引导受试者自发改变脑状态。

在实验中,受试者看一件物品,比如一个可以旋转的球。如果受试者注意力不集中,这个球就不转,如果注意力集中,这个球就处于旋转状态。通过这样直观反复的训练,可以提高受试者的注意力。

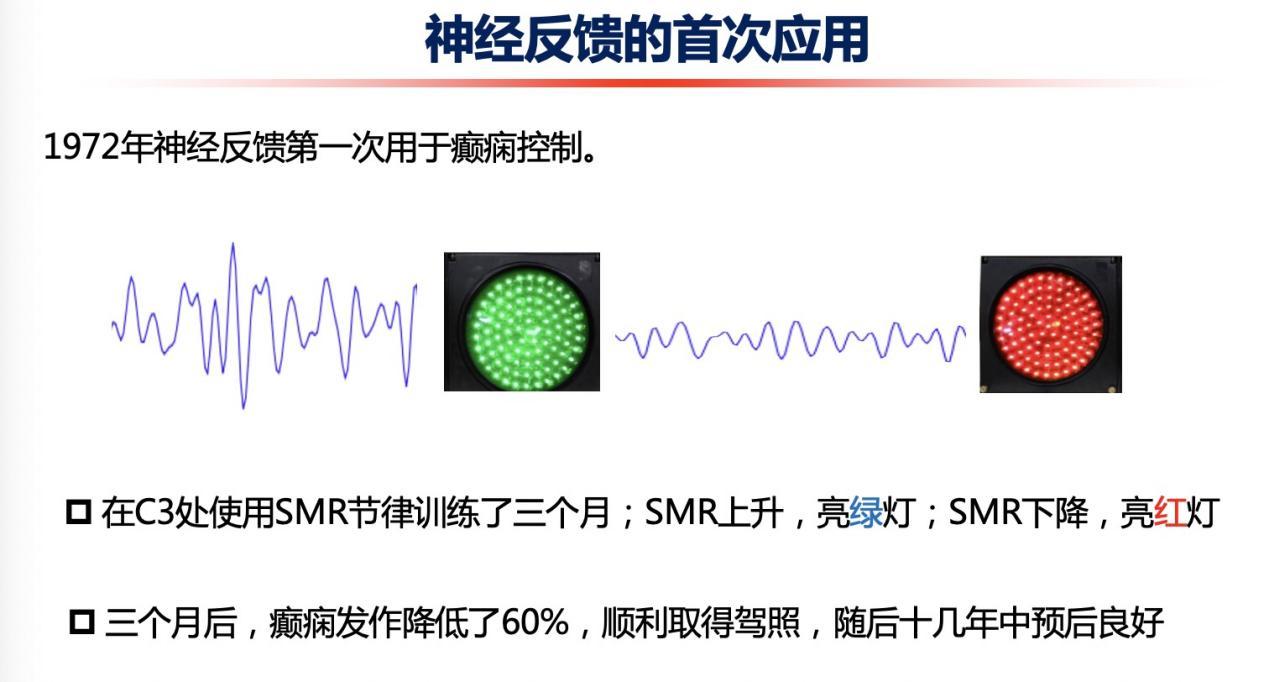

神经反馈可以成为一种有效的替代癫痫药物的干预方案,尤其是针对于药物没有明显作用的难治性癫痫。1972年,这项技术首次被用来治疗癫痫,主要是训练使用检测到的脑波去抑制另外一个脑波,通过三个月的不断训练,癫痫患者的发作率降低了60%,并在随后十几年里预后良好。

神经反馈训练另外的应用就是用于对多动症及注意力障碍(ADHD)、孤独症里的认知障碍、抑郁症中的情绪调节能力等。在临床上,神经反馈训练也是大有作为的。未来可以制作相关的游戏素材,通过游戏来训练大脑的学习能力和可塑能力,调节注意力及精神心理健康等。

另外一个方面,神经反馈技术对某些特种作业的人员有很好的帮助,可以用来作为提升认知能力、记忆能力、注意力、睡眠、运动能力、放松训练、自控能力的训练等等。比如运动员需要放松训练的时候,就可以用它来辅助。当我们冥想放空时,大脑子里面的一个α波就会升高,如果可以观测到α波,每次训练其达到一定的水平高度,就能调节训练放松的状态。类似这样,就能产生一个在线的实时学习系统,用来增强我们的相关能力。

(本期图片、视频来自第760期首都科学讲堂)

责任编辑:石依诺 周彩丽